基金会是做什么的

基于对基金会的理解,我们需要来理解基金会的治理、基金会治理的目标到底是什么。

这是非常简单、基础的设问,似乎是基金会治理相关探讨的起点,实则回答起来相当不易。并且,不少参与讨论者其实并未尝试问自己这个问题。

直指实质,认真地向自己发问,问些看似基础而答起来困难的问题,虽则未必能有很好的答案,但真诚地面对已有思考的不足与尴尬,却是少走弯路的好法子。

回到问题本身的讨论。我们常说治理,到底什么是好的治理?如果不在“治理”前加上“基金会”作为限定,很难有可以深入讨论的回答。好的“社会治理”、好的“公司治理”、好的“基金会治理”肯定有;一般意义的好的“治理”虽然或许有,但离具体问题太远:“什么是好的治理?”这种问法不是一个好的设问。

明确了这一点,我们就能够了解,必须结合基金会本身来理解基金会治理。这一点很重要,足以澄清一些混淆。

那么基金会是干什么的?基金会的目标是什么?这个问题也不像其表面看来那么易于回答。

回顾我国法人制度,首先法人的概念与法律形式并非从来就有,基金会作为一种法人形式,其出现、演变、发展,更是几经波折,公众、从业者对其的理解也在发展变化。就连大家更为熟知的“公司”,人类社会对其本质、目标的理解也都在不断深化。从“股东权益最大化”,到社会价值的提出,再到短期利益与长期利益、商业利益与社会效应的平衡,目前一提公司治理,这些复杂的问题就会随之浮现,难以回答,但同时也是进行相关思考的魅力之所在。

对于基金会的理解也同样如此。仅举一例,从基金会最早在我国零星出现到今天基金会发展的势头迅猛,人们对这一法人形式的金融属性的认识就经历了强-弱-再到逐渐走强的过程。我想,对从业者而言,如何理解基金会,更重要的并不是找到一个标准、统一、固定的答案,而是开阔思路,明白这一概念有多少延伸与发展的可能,从而不断反问自身,我所关注的、我所在的基金会本质究竟为何,进而在法律框架内,找到适合自己的最优答案。

王名、徐宇珊在《基金会论纲》一文中的一处表述或许有助于我们开阔思路:“基金会源于公益,成于财富,是拥有财富的人之于公益的表达形式,是一个社会通过组织化的形式激励富人对穷人以公益捐赠的方式表达社会关怀的制度安排,也是使财富在社会公益的名义下得以重新分配和永续存在的合法形式。”(王名 徐宇珊,2008)。

不管这一概念有多少延展空间,基金会总是与“公益”有关;从宏观上看,对社会整体而言,基金会制度是一种制度安排,所谓“安排”,就包含了调整、发展的空间,从而不难理解,曾有过的“农村合作基金会”、“非公募基金会”等名称,可能成为历史的陈迹。从微观上看,公益的使命、宗旨,以及根据自身条件而选择的追求使命的路径,对于理解选择基金会这种法人形式的每个具体的组织个体而言十分重要。

以上是深入理解基金会的思考角度与思维要点。

什么是好的基金会治理

本文图片来源:CFF2008公众号

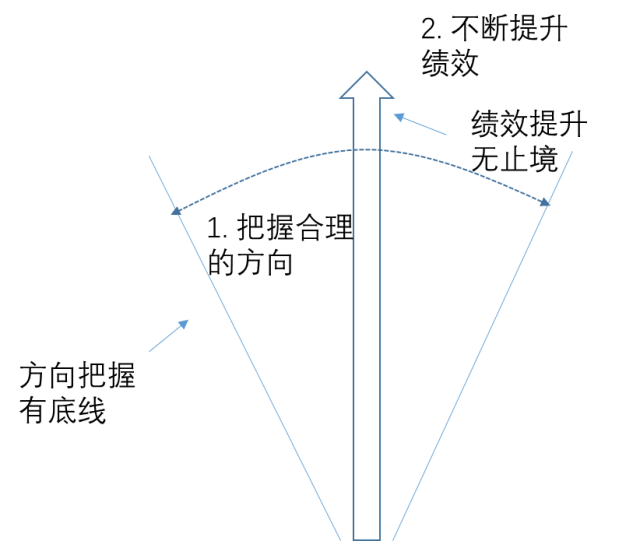

以下,说说我对基金会治理目标的理解。啰嗦了这么多,我对基金会治理目标的理解却很简洁,三句十二个字:追求使命,把好方向,提升绩效。具体理解,即为:

(1)基金会的宗旨、使命,通常由其章程来规定的,章程可视为组织的宪法,一般而言具有相当的稳定性,依章程把握宗旨、追求使命,是组织治理的基础。(对处于变革转型中的基金会而言,章程亦有可能会调整,那么治理目标在这三句之外,还可能需加上:在变革与稳定间取得平衡)

(2)所谓把好方向,是指把握好基金会“非营利”、朝使命努力的方向。作为非营利组织,基金会不可被用作敛财、牟利的工具,这方面应有清晰的底线。

(3)提升绩效,则是朝使命方向不断提升的持续过程,没有最好,只有更好。不同类型的基金会,绩效的表现形式也不尽相同。例如,按做事方法来分,除少数更为创新的基金会外,多数基金会大体可归在运作型、资助型或两种做事方式兼而有之的混合型之中,运作型要把项目做好,资助型则是要选好项目,绩效在表现上有明显差异,绩效提升方式与提升难度也会有所不同。

用图来表示,可如下图所示:

本文图片来源:CFF2008公众号

什么是不好的基金会治理

既已对上一问题“基金会治理的目标为何”进行了一番思考,那么我们就取得了讨论“什么是不好的基金会治理”的资格。为什么要问这一问题?从反面来认识,可以加深我们对“好”的理解,有助于我们改善基金会治理;此外,通过界定“不好”,明确哪些不是真的“不好”,也能帮助我们把有限的精力聚焦在更有用的方向上。

既然目标是“把握方向,提升绩效”,那么与目标背离的治理即可视为不好的治理。

具体而言,又可分为两类:

治理失败,未能把握公益方向。

实践中,这一类问题还可细分为不同情况。一种情况下,基金会完全沦为牟利工具,基金会这种法人形式只是一个外壳,组织的整个治理结构“同心协力”地往背离公益的方向努力,这种情况,称得上“南辕北辙”,在方向性上有根本错误。

还有一种情况,在发展过程中,面对复杂情况,基金会的决策逐渐偏离使命,治理结构本应发挥制衡作用对错误决策纠偏,却没能做到,可谓“失职”,没有尽到责任。

治理不力,组织效率低下,绩效表现差。

实践中,这类治理上的问题更为普遍。不思进取,没有效率意识、成本意识,随意使用公益资源,疏于活动开展,甚至消极停滞,或者盲目开展活动,不加反思,不注重能力提升等等。这种不好的治理,比起方向上的问题性质要轻些,可谓“治理不力”。

说清了“不好”的内涵,再来解放思想,检视一下以往大家经常讨论的治理问题。

“治理不民主”、“理事会发挥作用不力”等人们常说的治理问题,当然也真的是问题,却有些脱离情境,显得似是而非。

一个组织,好比一辆汽车,应当是由动力、传动、转向、制动等多项装置构成的复杂系统。讨论基金会治理,也应关心治理的目标为何,以及围绕这一目标,何时当进取,何时当审慎,治理结构中的各部分、各功能单位要在何种情形下发挥何种作用。

在讨论基金会治理时,我们经常讨论理事会的作用如何发挥,却鲜见关于秘书长作用、核心项目官员作用、甚至财务人员作用的讨论。如果把基金会比作行驶的车辆,理事会比作方向盘,那么秘书长(有些基金会是理事长)好比发动机,核心项目官员可能是动力或传动系统中关键的零部件,他们的作用发挥同样重要。对于正行驶的汽车而言,方向盘、刹车的灵敏、完好无比重要,却并不一定要时时发挥作用。同样,法律规定基金会理事会一年至少开两次,理事会作用并不是时时要体现,要体现到什么程度,与基金会的产生背景、先天条件、行事方式、发展速度等因素均有关系,未可一概而论。

法律对于组织治理的规定更为关注底线问题,力求通过强行规范约束组织使其运作不致跌破底线;而关于效率的追求,关于治理绩效的提升,则更需组织自身有意识地去努力,发挥秘书长等“进取”力量的作用,这些方面是没有也不必要在法律当中体现的,但在基金会实际运作过程中却不应被我们所忽视。

追求基金会良好治理的难点何在

讨论完前两个问题,我们再来说说追求基金会良好治理究竟难在哪。关于基金会治理的难处,学界已有很多讨论,不少讨论影响深远。

出于改进基金会治理的考虑,还应解放思想、放宽视界,从现实出发,打破学科藩篱,将基金会的内部、外部治理,法律、社会监督统筹起来考虑基金会治理的难点问题。篇幅所限,下文仅集中对一处关键治理难点展开分析。

以往有研究认为,与产权清晰的企业相比,由于基金会财产来源于捐赠,基金会缺乏明确的所有者也缺乏严格的问责主体,要求社会对基金会进行必要的问责与监督(王名 徐宇珊,2008)。笔者认为,作为法人,基金会的财产与企业的财产一样,都同样有着清晰的边界。

但捐赠行为确实给基金会治理提出了一个挑战,即如何通过治理,保证利益相关方的权益,健全问责机制。以往认为,基金会内部治理存在固有缺陷,捐赠人在基金会治理中是缺位的,无法对基金会进行有效的问责。还有人认为,基金会公募的对象是不特定的公众,那么多的捐赠人,意愿未必统一,那又如何能够尊重所有捐赠人的意愿?

这样的难点确是复杂问题,或许无法彻底剔除,但在实践中对其进行管理、应对之道早已有之。随着互联网技术的发展,早已把许多不可能变成了可能;随后我们需要做的,是管理手法与认识观念的更新。

以往研究为什么会觉得捐赠人问责难以实现?从思考逻辑上看,这一观念是通过与公司比较而得出的。股东将财产转移至公司,是授权公司来经营,经营权分离出来,股东仍握有股权,能对公司进行问责;而捐赠人将财物捐赠给基金会,捐赠行为一经完成,财物所有权转移给基金会,捐赠人随之丧失了对捐赠财物主张权利的基础。

思考这一难点,需要突破几个固有观念。

(1)首先,捐赠人的权利及行使,不必依赖所有权。完全可以这么理解,捐赠人基于捐赠行为,取得了相应的知情权、监督权,即为问责的基础。

(2)其次,捐赠人对基金会问责机制的完善,不必局限于对原捐赠财产施加影响。在捐赠财产的使用与管理上,捐赠人有“查询捐赠财产的使用、管理情况,并提出意见和建议”等一系列权利,在《公益事业捐赠法》中已有规定;除此之外,如从基金会永续发展的角度观察,捐赠人对基金会决策的制衡、治理的参与可以通过评价机制来实现,当前,捐赠人的评价完全有可能影响到基金会未来的筹款、发展状况,让基金会无法忽视其作用。

(3)最后,基金会问责,不仅包含正式(formal)途径,(如法律司法、政府授权的第三方评估等),也包含非正式(informal)途径(如社会评价、公众监督等)。但非正式途径需与基金会日常运作加强关联,才更能发挥作用;同时非正式途径也需要一定正式规则来规范,避免负面影响,以利其作用发挥。通过一定机制设计,将捐赠人参与、评价嵌入基金会项目运作,可以打通基金会内外部治理的边界,帮助基金会提升治理绩效。

那么,纷乱而不统一的捐赠人意愿如何处理?

我认为专项基金就是一种很好的制度设计,如运用得当,能使公益财产的募集与使用更精准,提升基金会治理绩效。其原理,用图示直观表现如下:

本文图片来源:CFF2008公众号

这样,便于聚合捐赠意愿一致的捐赠人,便于捐赠人参与治理、问责;甚至可以进一步理顺运作流程,基于对社会问题的认识、对社会需求的了解来设置专项,继而展开筹款,募集过程公开,项目运作过程,资金使用过程公开,不断接受捐赠,不断接受监督。

实际上,这种以需求为导向的管理模式并不新鲜,借助网络平台、互联网技术,实现捐赠人、受益人等利益相关方对治理过程的高度参与是可能的,技术的变革也可能会带来治理方式的变化。当然,正式的规则也要跟上,给予相应规范。

除此之外,捐赠人建议基金(Donor-Advised-Fund)也体现了这种方便利益相关方参与治理的思路,在DAF这种法律形式下,捐赠人对治理的参与程度更高。

以上仅是解放思想、放宽视界以思考基金会治理难点问题的一个例子。

实际上,基金会治理领域,内部治理与外部治理的关系问题,秘书长作用发挥的问题,信息公开问题,问责问题等诸多问题都需要我们放开思路来思考。

要说基金会治理的难点,最难的地方还在于,不仅要有静态的治理结构设置,还要有动态的治理结构功能实现机制。如果不能嵌入基金会运行的过程,仅作为外挂结构存在的组织架构设计是发挥不了多大作用的。正如监事多的基金会并不一定比监事少的基金会在治理绩效方面表现得更好,有监事会的并不一定比没有监事会只有监事的基金会表现得更好一样,关键不在于有没有,在于是否能起到作用。

作者:基金会论坛

来源:CFF2008公众号